雕版印刷已有1300多年的历史,比活字印刷技艺早400多年,开创了人类的复印技术先河。现存有时间可考的最早的雕版印刷品是868年的《金刚经》(大英博物馆藏)。雕版印刷技艺始于隋代,行于唐代。精于宋人,盛于明清。在此基础上,宋代毕昇发明了活字印刷术,但雕版印刷并没有被活字印刷完全替代,在古代中国印刷业中仍占据重要的地位。2006年5月20日,雕版印刷技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

雕版印刷的历史渊源有什么说法?

隋朝:印刷实物尚未流通。近百年来,唐代印刷品有多处发现,涵盖了初唐、中唐、晚唐各时期。尚存最早的印刷品,为西安唐墓出土的印刷品《陀罗尼经》。敦煌藏经洞所出的《金刚经》,为卷轴装,前有插图,后有年代,为公元868年(唐咸通九年)刻印。整个印品刻版娴熟,印刷墨色厚重,证明当时雕版印刷技艺已达很高水平。唐代印刷品除佛经外,还有历日、字书、文集及通俗读物。五代十国时,印刷地域有所扩大,品种增多,最突出的是政府开始在国子监组织编印儒家经典。

扬州是中国雕版印刷的发源地,也是中国唯一保存全套的古老雕版印刷工艺的城市。古代扬州是雕版印刷书艺人的集中地,他们世代以刻书为业,技艺高超,写刻工整秀丽,字体珠圆玉润,并选用洁白细薄而又坚韧的开化纸生产出众多刻印精良、装帧讲究的雕版图书。扬州雕版印刷历史悠久,在印刷术发明不久的中唐时期即已开始。唐代诗人元稹为白居易的诗作序,谈到白居易的诗作通过"模勒"广泛流传。从当时的文献来看,唐代扬州雕版印刷兴盛,五代也有书籍出版。史书对扬州雕版印刷的直接记载始于宋代。宋代虽是我国印刷勃兴时代,但扬州此时正是南北军事对峙的前沿,战火不断,缺乏刻板印书的社会环境。宋代扬州的雕版印刷与其地位并不相称。元代经济文化还未恢复,战事又起,扬州刻社也仅有零星延续。到了明代,随着经济与文化的逐渐恢复,雕版印刷也得到发展。到明代中后期,官、私刻书业都有较大发展。沈括《梦溪笔谈》反映了11世纪中国科学技术水平,被视为中国科学技术史上里程碑式的典籍。这本由扬州州学教授汤修年主持刻印的著作,成为该书以后各种刊印本的祖本。

清代:是扬州雕版印刷的鼎盛时期。官刻、坊刻、家刻林立,刻工遍布全国。刻书业空前繁荣跃居中国刻书名区之列。清代扬州官刻规模远胜前代。清代设立了专业刻书机构,集中人力、财力从事刻印。扬州诗局、扬州书局、淮南书局的先后建立及其辉煌的业绩,对扬州雕版印刷也起了巨大的激励和推动作用。曹寅主持扬州诗局时,曾用"扬州书局"牌记刻印,他在《周易本易序》中提到"奉命在扬州置书局"。曹寅曾奉命在扬州刻《全唐诗》,其影响深远。清代扬州家刻异常精美,其中采用手写上板工艺,这些刻本写刻字体道劲豪健,纸墨印刷上乘,历来被收藏家视为精品。清代盐运兴盛,一批盐商耗巨资刻印优秀的书籍。如《经义考》、《说文解字》、《广韵》、《字鉴》、《玉篇》等等。清乾隆八年,郑燮自刻《板桥集》,相传《儒林外史》的最早刻本是在扬州刊刻的,清代学者阮元最重要的著作《畴人传》也是在扬州刊刻付印。魏源的《海国图志》是魏源在扬州为母亲守孝编成的,在扬州刻印,道光二十年在扬州重刻。道光二十六年魏源在扬州重刻《圣武记》。道光二十七年魏源自刻本《诗古微》在扬州刻印。清代扬州刻经,有江北刻经处,在江都砖桥法藏(清同治五年创办).,所刻佛经,校刻认真,刻书工整,远销海内外,被学术界称为扬州刻本"砖桥刻本"。刻印经籍达千卷以上。

1958年,分散在扬州周边各地的刻书艺人集中到扬州,从事古板修补工作,并新刻一部分版本。为使这一古老刻印工艺不致失传,当年成立了广陵刻印社,承担古板片的征集、收藏、整理、保护等工作,并从事古籍的整理和出版。1962年起汇集了江、浙、皖一带古版片约20余万片,进行统一修缮、保护。"文革大革命"期间中断。1978年恢复并定名为江苏广陵古籍刻印社,,1999年更名为"广陵书社"。陈恒和,江都杭集人。1923年在扬州创设"陈恒和书林"。陈恒和父子两代辑刊大型丛书《扬州丛刻》广为世人称道。解放后,"陈恒和书林"以及其他书坊加入公私合营的扬州古籍书店从事雕版古籍收藏、整理,并成为扬州广陵古籍刻印社的前身。经过了20多年的发展,成立了扬州广陵书社。广陵书社是我国目前唯一完整保留传统古籍雕版印刷全套工艺的古籍出版社,也是全国最大的线装书生产基地。

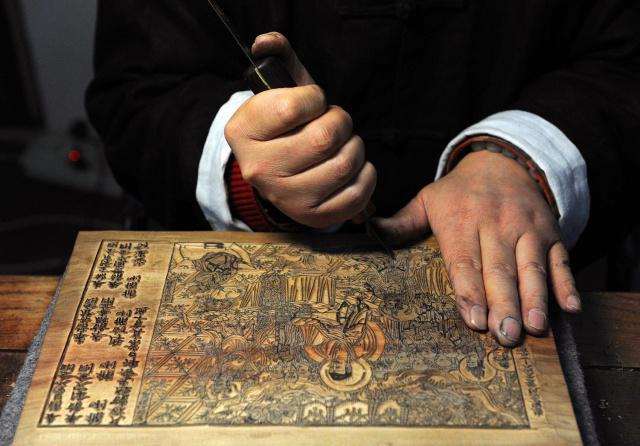

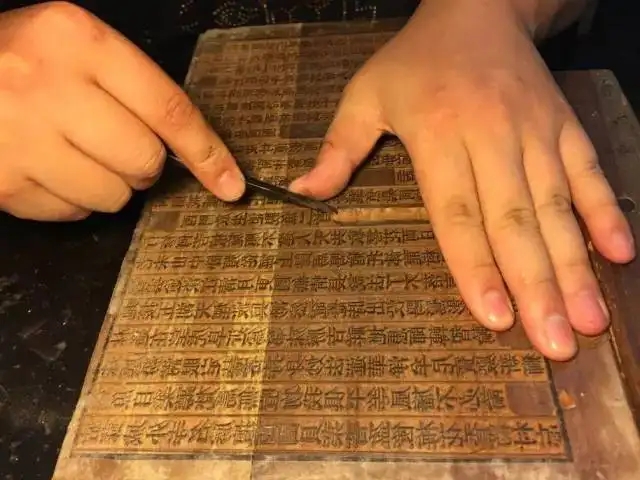

杭集"扬帮",清代以来,这一带雕版印刷艺人众多,写工、刻工、印工、装订工,技术齐全,世代相传。他们组办结队外出揽货,被称为"扬帮"。代表人物是陈开良。陈开良去世后,陈正春继为"扬帮"带头人。后受聘于扬州古籍书店,并参与筹建广陵古籍刻印社。广陵书社雕版印刷工艺流程包括写样一雕版一印刷一装订。刻印的古籍选料制作精细,古朴典雅。多年来,广陵书社刻印出版的各类古籍,线装图书累计5000多种。

新中国成立后,于1960年成立"扬州广陵古籍刻印社"。1966年遭到"文化大革命"的破坏,人员被遣散,版库遭强占,版片受到部分损毁。1972年,在周恩来总理的关注下才使处于濒危状态的文化遗产保存下来。1978年,广陵古籍刻印社得以恢复,雕版印刷工艺流程全面恢复,修补、印行了大量古版图书,还新刊刻了《里堂道听录》等一批新版古籍,为扬州雕版印刷史谱写了新的光辉篇章,被海内外誉为"江苏一宝",乃至"全国一宝"。