歙县自古以来一直享有“墨都”之美誉。徽墨始祖奚廷珪,他受到南唐后主李煜赏识,赐其国姓,从此歙州制墨名噪全国。已有一千多年制墨历史,徽墨是我国历代的重要书写资源,也是文化交流、传播的使者。早在明代徽墨就销往日本和东南亚各地。许多国家领导人出访时,都曾把徽墨作为高级礼品赠送国际友人。

中国徽墨的历史沿革经历了哪些时期?

徽州制墨的肇始时间当不迟于唐,这可从祁门县1978年从唐墓中出土的“文府”墨得到佐证。该墨在地下经历千余年而不败,足见其质地之佳。因墨面有“文府”二字,故人称“文府”墨。残墨长8.3厘米、宽2.7厘米、厚1厘米,今珍藏于安徽省黄山市博物馆。

徽墨,有文字记载的历史,应该不晚于唐末。南唐时名家还有朱逢,他是歙县人。李墨虽被南唐后主李煜所赏识,但同属南唐的宠臣、名宦韩熙载却垂爱于朱逢。他把朱逢请到书馆旁烧烟制墨,名其作坊为“化松堂”,名其墨为“云中子”、“麝香月”。可见朱墨也不亚于李墨。李廷珪的弟弟廷宽,廷宽之子承晏,承晏之子文用及孙惟庆,也业墨,都是名墨工;惟庆还继续任过墨务官。自李廷珪被李煜封官赐姓后,徽州的墨工更重制墨技艺,因而历代都产生过一批批著名的墨工。

宋朝结束了五代十国的分裂局面,国家得到了统一。经过一段时间的休养生息,经济和文化再次繁荣起来。宋代徽州的制墨业“流派纷呈,名工辈出”。黟县的张遇、歙州的潘谷、新安的吴滋等等,都是十到十一世纪徽州制墨业的著名人物。

宋朝制墨业的繁荣,主要表现在四个方面:

一、油烟墨的创立,开辟了中国制墨业的新领域。千百年来,制墨主要以松烟为原料,由于长年累月取松烧烟,致使松树被砍伐殆尽。宋代科学家沈括在他的科学巨著《梦溪笔谈》中曾说:“今齐、鲁间松林尽矣,渐至太行、京西、江南,松山大半皆童矣。”面对松树大量砍伐,墨源严重枯竭,寻求新的制墨原料已迫在眉睫,于是一种新的制墨原料——桐油烟便应运而生。

二、制墨从业者众多,名家辈出。宋代制墨名家见诸史册的多达百余人,张遇、潘谷、吴滋、戴彦衡、叶茂实等是其代表。他们在选料、配方、烧制、用胶、捣杵等工艺方面,都有独到之处,为后人留下了丰富的制墨遗产。

三、达官贵人及文人墨客与制墨工匠切搓技艺,促进了制墨技艺的发展。宋徽宗虽在政治上昏庸无能,但在书法绘画方面颇有天赋,他创造的“瘦金体”书法,名传千古。他喜欢墨又懂得制墨,并亲自实践,促进了制墨业的发展。北宋大文豪苏轼也是一位制墨爱好者,此外秦少游、陆游、黄庭坚等文人都有过参与制墨的经历。文人的参与,极大地促进了制墨技术的发展。

四、人们不仅用墨,也开始藏墨,并出现了藏墨制墨的著作。又因墨中添加药物,人们在实用中发现了墨的药用功能,“徽墨家族”便有了药墨一员,药墨遂成为居家常备的非处方药品之一。

元朝时,因统治者实行严酷的民族压迫,“南人”备受歧视,因此,在科举与文化方面受到限制;加之元代的工匠已沦为奴隶,个人根本没有出人头地与扬名的可能,故制墨名家寥若晨星,制墨业也远不如宋代,徽墨业处于一个低谷。元朝墨工中,比较著名的有朱万初、陶得和、潘云谷等人。明代是徽墨业恢复和发展的黄金时代。

南京是明朝的陪都,徽州属“京畿”,经济、文化教育得以发展,尤其是科举考试走向鼎盛后,使徽墨业的生产不仅得以恢复,而且得到迅速的发展。据明末麻三衡的《墨志》记载,明代徽州墨工就有一百二十多位名家,产品除供应国内,还远销日本、东南亚。

徽州徽墨发展到明代,其配方、其制作工艺,大多已定制、已公开。松烟、油烟并举;“桐油烟”、“漆烟”被广泛采用;徽墨普遍加入麝香、冰片、金箔等十几种贵重原料,使墨的质地达到一个新的水平。墨家的竞争主要集中在精工制作和墨面的创意、设计以及产品的包装、装璜创新上。各种质地、规格的墨品不断涌现,诸多历史画题、名家典故不断化为墨面的雕刻内容。徽墨已从单纯的文房用品、书写材料,进入了“实用兼欣赏”的工艺美术品行列。

徽墨发展到清朝,先后出现了“四大家”,即曹素功、汪近圣、汪节庵、胡开文,他们都是徽墨业中的一代翘楚。“胡开文”是清代四大家中的最后一家,也是徽墨业中集大成的一家,同时又是把徽墨推向世界的第一家。

清代的墨业有四个特点:

一、把始创于明朝的仿古墨生产发扬光大并推向一个新高。清代的集锦墨,不仅数量多而且质量精,创历代之最;

二、是文人自制收藏墨成为雅事和时尚,自制墨的人数、墨种之多,也创历史之最;

三、发明了不用研磨的墨汁,堪称中国制墨史上的一次革新;

四、精品墨走向世界并获得好评。1915年胡开文后裔制“地球墨”“南极生辉墨”,获得巴拿马世界博览会金奖,为中国徽墨争得了荣誉。

咸丰年间和鸦片战争后,清朝的制墨业逐渐衰落。这这是由于国内战争、民生凋蔽,加之帝国主义的入侵,制墨所用的漆和桐油被大量掠夺出口,严重阻碍了制墨业的发展。

民国时期,徽墨则在社会动荡和外来书写工具(铅笔、自来水笔、圆珠笔)的冲击下,已处于“风前残烛,瓦上晨霜”的衰微阶段。

中华人民共和国成立后,党和人民政府积极支持各地恢复和发展墨厂、墨店。1956年,分别在屯溪、歙县成立了徽州墨厂和歙县徽墨厂;绩溪县则成立了墨业生产合作社;泾县的文化用品厂稍后也恢复生产徽墨,久负盛名的徽墨获得了新生。广大制墨工人在继承传统技法的同时,不断革新,工艺精益求精,品种日新月异。

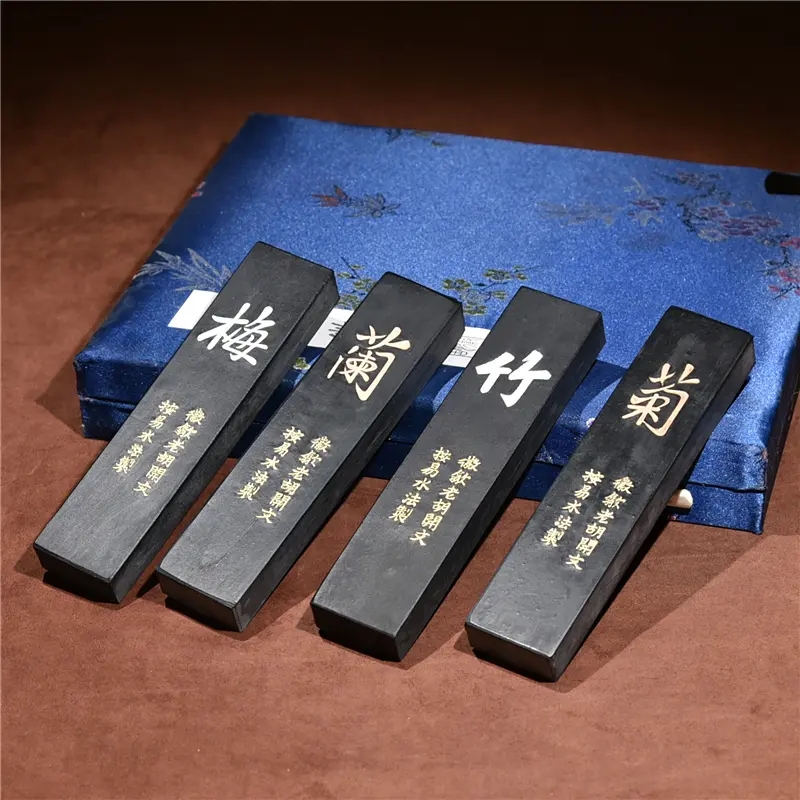

特别是进入上世纪80年代,徽州制墨业发展迅速,生产厂家主要集中在黄山市歙县、绩溪县的上庄、华阳两镇。他们在继承传统的基础上创新、发展,恢复了茶墨、青墨、朱砂墨、五彩墨和古香古色的手卷墨的生产,并增添、开发了新的品种。又将墨锭制成各种形态并施以五彩,嵌在锦匣当中,供人们鉴赏珍藏,成为中国又一高雅的工艺美术品。