流传千年的“牛郎织女”故事的起源,在河南鲁山、山西和顺、山东沂源、河南南阳和陕西等地一直有争议。中国民间蕴藏着极为丰富的民族文化遗产。其中,最具中国特色、流传最广、影响最大的是著名的《牛郎织女》、《孟姜女》、《梁山伯与祝英台》和《白蛇传》这四大民间传说。后三个故事都有自己的故事发源地,唯牛郎织女传说的故乡一直存有争议,况且它把天上和人间放在了一个层面上演绎,这在四大传说中是最为特殊的一个。

“牛郎织女”的各起源地传说有哪些?

中国牛郎织女文化之乡河南鲁山县。

传说很久很久以前,在鲁山县辛集乡境内的露峰山南麓有个小山村,村里住着一位名叫孙守义的男青年。孙守义自幼父母双亡,跟随其兄生活,他白天放牛,夜宿露峰山山洞,人称“牛郎”。后经老牛指点,牛郎巧娶下凡到莲花潭洗澡的仙女红衣。仙女配牛郎,夫妻恩爱,男耕女织,生育一双儿女。后来人们将孙守义居住的这个村叫做孙义村。至今,孙守义后裔年年祭祀牛郎织女,个个能唱歌颂牛郎织女的山歌。

鲁山流传的故事里还有许多后续牛郎织女生活的鲜活内容。

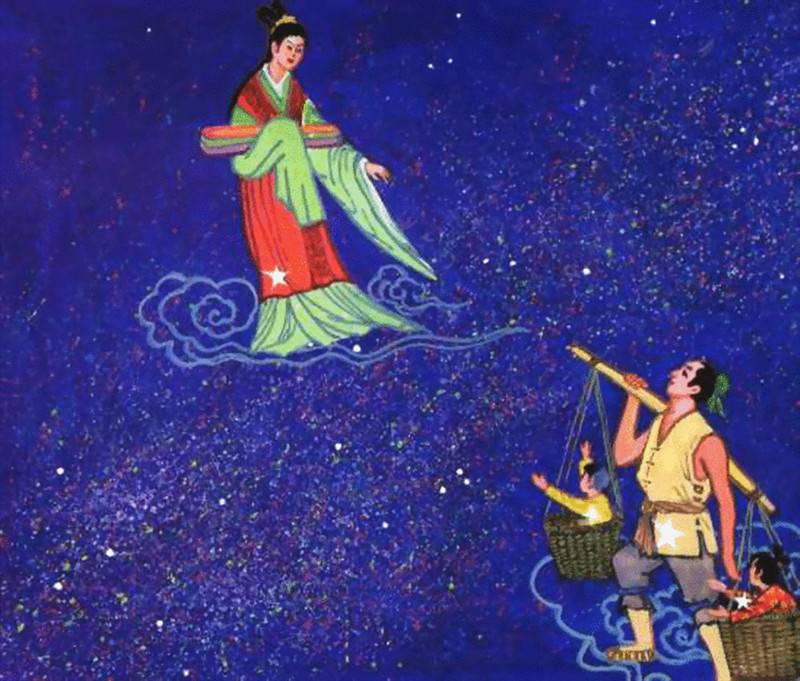

织女被抓回天宫,织彩霞云锦,整天闷闷不乐,思念牛郎和儿女。牛郎携儿女在凡间度日,愁苦难言。他们的居住地距鲁山坡顶南天门只有5华里路,一双儿女在家想念母亲,时不时顺山岭走到南天门要“娘亲”。南天门的把门将军同情他们的遭遇,少不得行个方便,让他们进进出出。玉皇大帝非常喜欢外孙孙,听任他们来来往往。王母娘娘也放松了对织女的监管,两家的关系也就慢慢融洽起来。牛郎死后葬于鲁山坡南麓牛郎坟。孙义村牛郎的后裔,则称自己为“牛郎孙”。

后来,牛郎后裔继承了鲁山坡一带家产,并恪守孝道,每年安排腊八、春节、二月八、菜花节、三月三、七夕等十多个节日,请牛郎织女回村过节。孙义村旁的鲁峰山,鲁峰山上的“牛郎洞”,西侧的“九女潭”,山顶的“瑞云观”……似乎都在讲述着牛郎织女动人的故事。鲁峰山一带自然环境优越,当地百姓自古就养大黄牛。但是与别处养牛不同,辛集乡孙义村不仅家家户户养牛,但养牛不杀牛、牛死后掩埋的习俗一直延续了很久。另外,鲁山自古盛产丝绸,鲁山丝绸(鲁山绸)又名“织女织”、“仙女织”。

辛集乡是著名的葡萄种植基地。这也与牛郎织女故事有关。传说中,牛郎织女每年七夕相会时,人间的女子在葡萄架下可以听到两个人的私语。而鲁山民俗,七夕乞巧,就是在这天向织女乞求赐授巧技,得如意郎君。在辛集乡,每年的七月初七,从不间断地举行大型庙会。经考证,辛集乡的七夕庙会最少有数百年的历史,是日唱大戏、敲锣鼓、放鞭炮,百姓称其为“迎接仙女”或“接牛郎织女回家”。在辛集乡孙义村,还有一个很有意思的习俗,即起庙会、唱大戏,从来不看《天河记》。因为《天河记》里关于他们祖先的一些描写不尊重。为了表示对祖先的尊重,他们世世代代不看《天河记》这种习俗一直保持到今天。

中国爱情发源地之山东沂源

“天上银河,地下沂河。”这是流传于山东省沂源县境内的一种民间通俗说法。这里说的“银河”是天上的银河,“沂河”是发源于山东省沂源县境内的一条全长574千米的河流。这个说法源于中国民间一个凄美的爱情故事:牛郎织女的传说。山东省沂源县燕崖乡拥有一处传说与实地实景相对应并存有古建筑遗址的珍稀景观—建于唐代的织女洞和牛郎庙。二者隔沂河东西相对,一河两岸的山水格局,与天上“牵牛星-银河-织女星”遥相呼应,有着惊人的相似,形成了天人合一、天地神奇的独特景观。牛郎庙原先是一幢两层阁楼式建筑,后经多次重修,始具规模,建有三间正殿,青砖绿瓦,彩绘斗拱,建筑宏伟。庙内大殿塑有牛郎及其子女像,旁卧金牛塑像一尊。院内古柏参天,清幽别致。牛郎庙旁边的村叫牛郎官庄,村里的人大部分都姓“孙”,与牛郎(孙守义)刚好同姓,这个村子明朝年间就有。牛郎织女景区内还有织女泉、织女台(天孙台)等自然和地质奇观,都与牛郎织女传说有关,具有浓重的文化色彩。

中国爱情发源地之河南南阳

南阳历史悠久,文化底蕴深厚,有2800多年历史,也是中国历史文化名城之一。汉水最大的支流白河环绕南阳,素有“天汉中白水”之称,形似“牛郎织女传说”中的河汉、天汉、银河。据著名历史学家钱穆“《楚辞》地名考”引萧詧《愍时赋》:“彼南阳之旧国,实天汉之嘉祉。”牛郎织女传说中南阳城西二十里之“牛家庄”(又称桑林)位于白河西岸,应合了南朝梁殷云的《小说》所云:“天河之东有织女,天帝之子也,……许嫁河西牵牛郎,嫁后废织紝,责令归河东。

”根据古今流传的故事发生地,我们仍可以在南阳城西二十里处寻到古时的桑林及相关遗迹、风俗和传说。在1981年地名普查时,据一位有学问的老人吴德明回忆,旁边现存有村民俗称“桑树坟”的汉墓遗址,草丛中,地埂边遗存着大量的麻纹汉砖及桑树毛子。

桑林与桑庄在全国各地流传的牛郎织女传说版本中,要么没有交待故事发生地,而交待故事发生地的,几乎都指向了“南阳城西二十里有个牛家庄……”或“牛郎是南阳县桑林人……”。俗学家张振犁在《中原古典神话流变论考》中也说:“牛郎叫如意,是南阳城西桑林村人……”。桑庄(桑林)位于今天的“二十里岗”,紧临古往今来的官道“夏路”。公元839年春,唐代诗人杜牧由宣州入京做官,途中经过牛郎织女故里有感而作的《村行》中“春半南阳西,柔桑过村坞……蓑唱牧牛儿,篱窥茜裙女”,指的就是“桑林”这一带。诗人采用白描的手法,刻画了南阳城西美丽动人的“桑林”全貌,其中的“柔桑过村坞”,描写出了一片桑林之广大,都盖过了村子。

牛郎庄与织女庄在广为流传的牛郎织女传说中,河西牛郎被嫂子赶出家门,带着一头老黄牛和破车离开了桑林(亦称牛家庄),在河东岸住了下来。这与白河东岸“牛郎庄”的传说十分吻合。位于白河东岸的“牛郎庄”自古以来就有这个村名,至今遗存着牛郎的宅基地、饮牛坑、牛家冢、鹊桥等。相隔一里多地的史洼村俗称“织女庄”。自古以来,史洼的姑娘不嫁“牛郎庄”,这是受到“牛郎织女”爱情悲剧影响而遗存至今的婚俗。当地人认为,牛郎织女虽然恩爱,但不能白头到老,由此成为当地一种挥之不去的阴影。还有一种说法是,嫌牛郎庄太贫穷。千百年来,史洼村的姑娘的确是无一例嫁到牛郎庄。

牛郎庄有个传说:采桑织锦的织女,在白河岸边与河西牛郎邂逅相遇,谈情说爱。织女不顾父母的反对,偷偷嫁给了牛郎。天长日久,织女的父母发现并拆散了他们。思妻心切的牛郎赶着老黄牛寻到这里,由于织女父母嫌牛郎太贫穷,不让他们相见。无奈之下,牛郎便在附近搭个草棚住了下来,随着时间的流逝,形成了今天的“牛郎庄”。但是,隔不断的亲情使他们悄悄地在村边的鹊桥相会,倾诉离别之情。