神仙路的来历、白鳝鱼成龙王、胡影探父……在青岛城阳区,不少当地人都能讲出几个关于胡峄阳的故事。作为我国历史上鲜有的“民间理学家”、“布衣先哲”,他终生不仕,开馆授徒,为后代留下宝贵的精神财富。从与柳腔戏结合到编辑教材进校园,胡峄阳传说在青岛人的手中传承不息,并被列为国家级“非遗”。

胡峄阳传说给后代留下了怎样的精神财富?

他因科举搜身终身不仕。

百世令名称师表,三家玄奥继圣宗。这是青岛胡峄阳文化园胡公祠门外的对联。1639年,胡峄阳生于即墨县仁化乡流亭村的一个书香世家。幼年时期,由于他就读的流亭家塾靠近大集,其父如孟母三迁那般,将他转至僻静的洼里塾馆。胡峄阳生性倔强、叛逆,他对清初的剃发留辫、易装政策极为抵触。16岁时,他赴莱州府参加科举考试复试,那时为防夹带材料作弊,考生要经过监场人员搜身后才能进入考场。由于无法忍受此行为,胡峄阳便拂袖而去,并发誓终身不仕,专心从事教育和文化事业。

“我能耕,田何有;我能读,书在手,有书可读堪白首。”胡峄阳自赋诗云。自双亲去世后,他开馆授徒,博览群书,并著有《易象授蒙》、《柳溪碎语》、《寒夜集》等书作。如今在城阳、即墨仍有胡家后人。72岁的胡维村是胡氏家族第19代后人,对于胡氏家训,他总结为四个字:孝、忠、义、睦。“胡峄阳一生并没有做过惊天动地的大事,做的就是读书、著书和教育后代。”胡维村说。

从“狐仙”到“胡仙”。

“千难万险,不离崂山。”这句青岛人常挂在嘴边的爱乡之语,就是300多年前由胡峄阳推断得出的。“他痴迷于研究《易经》,并以此为理论指导,实地探索天文变化、海洋气象等自然规律。”胡维村介绍,乾隆二十八年的《即墨县志》还有“胡峄阳生有异禀”的记载。

胡三老爷、胡仙人、胡神仙……胶东地区居民对胡峄阳的称谓更是增添了一抹神秘色彩,胡峄阳传说也逐渐演化成一种民间信仰。“民国以后,我们这边几乎所有的‘狐仙’牌位都改成了‘胡仙’。”胡维村说,每逢正月十五,当地居民就会排队拜谒胡公祠,“一直到晚上才能结束,一天就有上万人来祭拜。”

柳腔唱起胡峄阳传说。

当两项青岛籍的国家级“非遗”相碰撞,会迸发出何样火花?2011年,根据胡峄阳赶考和晚年修行的故事,胡峄阳文化园将其改编成柳腔戏《胡影寻父》和《胡峄阳求学》。“柳腔戏的乡音俚语易于传唱,把它与峄阳文化相结合,是对非遗传承保护的一次新尝试。”胡峄阳文化园主任胡维毅说。

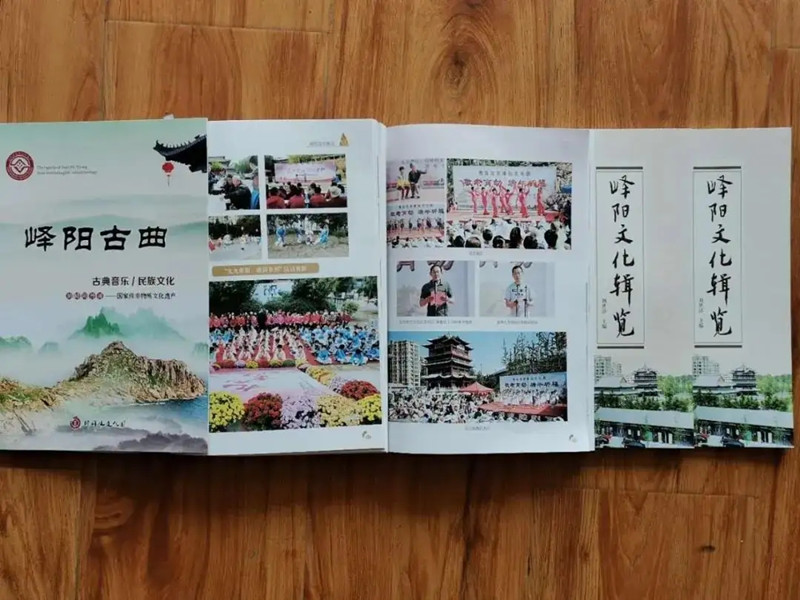

除了登上柳腔戏舞台,峄阳文化还走进了校园课堂。“自2009年起,流亭小学的‘校本’课堂上就率先开讲胡峄阳传说,2010年还编辑、刊印了课程教材《峄阳文晖》。”胡维毅告诉记者,如今,已有13所中小学将峄阳文化引入课程,累计460课时。

在青岛城阳人眼中,乡愁是萦绕在耳边的峄阳柳腔戏,是浮现在眼前的峄阳传说课本,是铭记在心中的峄阳民间信仰,更是需一代代人接力传承的文化遗产。